番禺区,广东省广州市市辖区,位于广州中南部,地处粤港澳大湾区地理中心位置,东临狮子洋与东莞市相望,南滨南沙珠江出海口,西邻佛山市顺德区和中山市,北接海珠区,全区总面积529.94平方公里,下辖10个街道、6个镇。截至2017年末,番禺区常住人口171.93万人,户籍人口93.45万人。

番禺于秦始皇三十三年(前214年)置县,是岭南文化的重要发源地和“海上丝绸之路”起点之一,岭南建筑、岭南画派、粤剧曲艺、广东音乐等广府文化和鳌鱼舞、飘色、乞巧、醒狮等民间艺术源远流长。番禺还是著名的美食之都,历来有“食在广州、味在番禺”的美誉。番禺区内有广州南站、莲花山港等海陆交通枢纽,广州大学城聚集了中山大学、华南理工大学、华南师范大学等一批高等学府。

2017年,番禺区实现地区生产总值1948.32亿元,同比增长8.0%;城市常住居民年人均可支配收入52933元,同比增长8.8%;农村常住居民年人均可支配收入32856元,同比增长9.0%。

建制沿革

番禺为秦置古县。秦始皇三十三年(前214年),岭南设桂林郡、象郡、南海郡。番禺是南海郡的首县,并为郡治所在地。番禺建县自此始。

汉高祖三年(前204年),赵佗自立为南越王,定都番禺。汉武帝元鼎六年(前111年),平南越,将南越地重新划为9郡,番禺仍为南海郡治,属交州。建安二十二年(217年),州治从广信迁到番禺,平整番山北部,修复并扩建“佗城”。吴黄武五年(226年),分交州为交、广二州,广州由此得名,州治即设番禺。此后1700多年间,番禺大都是地方一、二、三级政权所在地。

隋文帝开皇十年(590年),改番禺县为南海县。唐武德四年(621年),再置番禺县(一说在长安三年即703年复置番禺县)。后梁贞明三年(917年)8月,刘?称帝于番禺(广州),国号大越,后改称汉,史称南汉。

宋太祖开宝四年(971年),灭南汉,置广州都督府。翌年,撤销番禺县,并入南海县。皇祐三年(1051年),恢复番禺县,县治设城东紫坭港(巷)。祥兴元年(1278年),广州改为翔龙府,番禺沿为府治。

元至元十七年(1280年),改为广东道广州路,番禺沿为道治、路治。

明太祖洪武元年(1368年),改为广东道广州府。洪武二年(1369年),改为广东行省广州府。洪武九年(1376年),改为广东布政司广州府。番禺沿为府治,隶广州府。

清顺治四年(1647年),设两广总督,番禺属广东省广南韶道广州府,沿为省、道、府治所在地。

民国元年(1912年),废广州府,番禺属广东省粤海道。民国七年(1918年),广州设市政公所。民国十年(1921年),广州正式设市,番禺县府仍居广州市内。国民政府期间,番禺先后隶属广东省粤海道(广肇罗道)、中区绥靖公署、第一行政督察专员公署。民国二十二年(1933年),番禺县府从广州市区(惠爱东路、德政中路交界处)移至新造。抗日战争期间番禺沦陷后,原国民政府番禺县政权流亡三水、沙坪等地(汪伪县府驻广州东山)。民国三十四年(1945年)抗战胜利后,县政府移治市桥,初在先锋巷谢氏祠堂;民国三十八年(1949年)初,县政府移到海傍路西段。

1949年10月,番禺解放,县治隶属广东省珠江三角洲地方军事管制委员会;1950年3月至1952年11月,隶属珠江地区专员公署;1952年12月至1956年1月,隶属粤中行政公署;1956年2月起,隶属佛山地区专员公署。1958年12月15日至1959年6月10日,番禺、顺德合并为番顺县,县治设大良镇。恢复两县各置后,番禺县府沿设市桥镇;1975年1月至1992年5月,番禺县隶属广州市。

1992年5月,经国务院批准,同意撤销番禺县,设立番禺市(县级),由省直辖,以原番禺县的行政区域为番禺市的行政区域。广东省人民政府决定,委托广州市人民政府代管番禺市,市人民政府设在市桥镇。

2000年5月21日,国务院同意撤销县级番禺市,设立广州市番禺区,以原县级番禺市的行政区域为番禺区的行政区域。

行政区划

区划沿革

2002年3月18日,经广东省人民政府批准,撤销莲花山镇,将其行政区域并入石楼镇;撤销潭洲镇,将其行政区域并入大岗镇;撤销新垦镇,将其行政区域并入万顷沙镇。

2002年3月25日,经广州市人民政府批准,将市桥街道办事处划分为市桥、沙头、东环、桥南4个街道办事处,作为番禺区人民政府的派出机关。

2005年4月28日,国务院批准设立广州市南沙区,将番禺区的南沙街道和万顷沙镇、横沥镇、黄阁镇,灵山镇的庙南村、七一村和庙青村的部分区域,东涌镇的庆盛村、沙公堡村、石牌村的各一部分区域划归南沙区管辖。

2006年1月20日,经广东省人民政府批准,撤销灵山镇,将其行政区域分别并入榄核镇、大岗镇、东涌镇;撤销鱼窝头镇,将其行政区域并入东涌镇。

2006年1月20日,经广州市人民政府批准,将大石街道办事处分设为大石和洛浦两个街道办事处。

2006年12月20日,经广州市人民政府批准,将沙湾镇陈涌、蚬涌、草河3个村民委员会和陇枕社区居民委员会的行政区域,划归桥南街道办事处管辖。

区划详情

截至2018年10月,番禺区下辖10个街道、6个镇,区人民政府驻市桥街道。

街道办事处:市桥街道、沙头街道、东环街道、桥南街道、小谷围街道、大石街道、洛浦街道、石壁街道、钟村街道、大龙街道。

镇:南村镇、新造镇、化龙镇、石楼镇、沙湾镇、石碁镇。

地理环境

位置境域

番禺区位于广州市南部、珠江三角洲中部河网地带,地处北纬22°26′~23°05′、东经113°14′~113°42′之间。东临狮子洋,与东莞市隔洋相望;西及西南以陈村水道和洪奇沥为界,与佛山市南海区、顺德区和中山市相邻;北隔沥滘水道,与海珠区相接;南濒珠江出海口,与南沙区接壤。番禺区总面积529.94平方公里。

番禺区

地形地貌

番禺区境内地势平坦,地势由北、西北向东南倾斜,北部主要是50米以下的低丘,南部是连片的三角洲平原。

市桥至莲花山公路以北为市桥台地,以南为冲积平原。台地久经侵蚀,风化层厚,以低丘岗地为主,最高峰为大夫山(海拔226.6米)。全境约略为“一山三水六平原”。

气候

番禺区属亚热带海洋性季风气候,气温受偏南季候风影响,暖湿多雨,光照充足,无霜期长。

气温:番禺区多年平均气温22.1℃,最高气温38.4℃(2016年7月),最低气温-0.4℃(1967年1月)。

日照:番禺区多年日照时数在1472小时左右,无霜期357天。根据月份变化,7月份日照时间最长,最高达236.3小时。其次是8月份,为222小时。2~3月份最短,每月日照仅100小时左右。整个5~12月,平均月日照时间在150小时以上。

降雨量:珠江三角洲地区是多雨地区,降雨丰沛,4~9月为雨季,前期4~6月多西南季风,水气充沛,与南下冷空气相遇,常出现强降雨,后期7~9月盛行东南季风,太平洋及南海的热气旋带来大量水气,形成强风暴雨,10月至次年3月盛行东北风,多为旱季。市桥站多年平均雨量为1633毫米,最大年降雨量2653毫米(1965年),最小年降雨量1030毫米(1963年)。实测最大24小时雨量为385毫米(1958年9月28日)。降雨量年际变化较大,年雨量极值比较大,达2.6倍。降雨量年内分配不均匀,汛期4~9月占全年总量的80.7%,每年10月至次年3月降雨量少,占全年总量19.3%, 造成春旱夏涝;从典型年来看,汛期极值比与多年均值相近为2.5倍,非汛期极值比高达3.2倍,春旱更为显著。

水文

番禺区河流有境内河流和过境河流,干支流河道总长度约181.7公里。

境内河流主要为市桥水道、沥滘水道、莲花山水道、三枝香水道、大石水道和紫坭河6条水道,总长度约69公里。

过境水道主要有珠江干流、狮子洋、沙湾水道、陈村水道、深涌水道、顺德水道等8条水道,总长度约112.7公里。

番禺区河流中,干流河道宽度多在300~500米,河深1~6米之间;支流河道宽度约在100~250米,河深3~8米。

番禺区河涌众多,纵横交错,总体由西北流向东,包括砺江河、丹山河、汉溪河、钟屏环山河等总计206条,总长度约406.1公里,水域总面积约16.7平方公里,各河涌宽度多在4-150米,深浅不一。

土壤

按广东省土壤分类标准,番禺区耕地土壤类型包括粘土、沙壤土和壤土,分别占67.45%、13.18%和19.37%。其中,粘性土通透性差,土层深厚,为第四纪淤积层河淤土;沙壤土和壤土耕地耕作层浅,肥力差,主要分布在民田区。沙围田主要分布在沿海及南部和西北部沿河地区,土壤多为第四纪河淤土。

根据岩性特征、成因和形成时代的不同,番禺区内土(岩)可划分为12层,自上而下分别为:素填土、淤泥、淤泥混砂、砂混淤泥、粉质粘土、淤泥质土、粉质粘土、砂层、粉质粘土、全风化砂岩、硬风化砂岩、全风化砂岩。从地质岩体稳定性分析,区内无强风化岩,由冲积层直接到中风化岩,岩芯较完整,属软岩,在孔深控制范围内可见岩体稳定性良好。

植被

番禺区境内地带性植被为南亚热带季风常绿阔叶林,天然林极少,山地丘陵的森林都是次生林和人工林。

自然灾害

番禺区地处珠江下游出海口,上有西北江洪水下泄,下有伶仃洋潮水顶托,加上地势低平,以及季风气候的影响,台风暴潮、洪、涝、咸、旱等自然灾害频繁。

自然资源

水资源

珠江三角洲分布有八大口门,将东江、西江、北江的径流注入南海,其中虎蕉门、洪奇沥2个口门在番禺区境内。由于三江源远流长,番禺区过境河川径流颇为丰富。

番禺区属珠江三角洲水网区,拥有各类水域面积152.7平方公里,水域占番禺区总面积的28.8%。山塘水库面积较小,共有12座小型水库和15座山塘,主要分布在北部和东部的浅丘和台地,山塘水库集水面积约29.58平方公里、总库容约458.2万立方米。

生物资源

番禺区水域浮游植物共有269种(包含变种和变型),隶属于8门101属。其中,绿藻门42属110种,硅藻门25属52种,蓝藻门19属35种,裸藻门5属59种,甲藻门5属6种,金藻门2属2种,黄藻门1属2种,隐藻门2属3种。

番禺区水生维管植物共35科69属100种,无蕨类植物,双子叶植物24科38属48种,菊科和蓼科植物种类占优势,单子叶植物11科31属52种,莎草科和禾本科植物种类占绝对优势。湿生植物28种,挺水植物61种,漂浮植物6种,沉水植物5种,以挺水植物占绝对优势,沉水植物和漂浮植物较少,无浮叶植物。

番禺区浮游动物79属146种,分别为:轮虫27属65种,原生动物35属60种,枝角类10属14种,桡足类7属7种。

番禺区的底栖动物有37种,隶属于7纲,其中以腹足纲13种,多毛纲5种,瓣鳃纲7种,软甲纲6种,寡毛纲4种,其他共2种。优势种为苏氏尾鳃蚓、霍普水丝蚓、颤蚓、河蚬和溪沙蚕。番禺区的底栖动物体现了咸淡水的特点,多毛类较多。

番禺区水域共有鱼类10目25科,包括青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、三角鲂、鳗鲡、沙丁鱼、七丝鲚、泥鳅、赤眼鳟、翘嘴鲌、麦瑞加拉鲮等60种。

矿产资源

番禺区矿产资源以花岗岩、红砂岩、玻璃砂(石英砂)等为主。

人口

截至2017年末,番禺区常住人口171.93万人,城镇化率为89.07%。年末户籍人口93.45万人,户籍人口出生率23.23‰,户籍人口死亡率4.38‰,自然增长率为18.84‰。流动人口140.38万人,其中居住满半年以上的流动人口112.08万人。

经济综述

2017年,番禺区实现地区生产总值(GDP)1948.32亿元,比上年增长8.0%。第一、二、三次产业增加值的比例为1.5:35.8:62.7。按常住人口计算,2017年人均GDP达到 11.60万元。

财政税收

2017年,番禺区一般公共预算收入97.55亿元,比上年增长19.2%;一般公共预算支出133.45亿元,增长8.4%。税收总额(不含海关代征)369.36亿元,增长32.4%;其中,国税243.42亿元,增长56.1%;地税125.93亿元,增长2.4%。

固定资产投资

2017年,番禺区完成固定资产投资636.18亿元,比上年增长5.3%。其中,工业投资69.25亿元,下降52.6%;民间投资402.92亿元,增长34.9%。

从投资性质看,新建和扩建投资228.26亿元,比上年下降13.6%;改建和技术改造投资53.10亿元,下降19.3%;房地产开发投资353.69亿元,增长29.1%;其他投资1.14亿元,增长125.4%。从三次产业看,第一产业完成投资0.15亿元,下降82.9%;第二产业完成投资69.25亿元,下降52.6%;第三产业完成投资566.78亿元,增长24.0%。

市场主体

截至2017年末,番禺区工商注册登记个体、私营企业共21.84万户,比上年增长14.9%;从业人员47.66万人,增长9.0%;注册资金2229.08亿元,增长44.8%。

2017年,番禺区全社会用电量102.33亿千瓦时,比上年增长6.71%。第一产业用电1.05亿千瓦时,增长10.42%;第二产业用电47.6亿千瓦时,增长3.81%,其中工业用电46.3亿千瓦时,增长3.74%;第三产业用电27.7亿千瓦时,增长13.41%;城乡居民生活用电25.99亿千瓦时,增长5.31%。

居民收入

2017年,番禺区城市常住居民年人均可支配收入52933元,比上年增长8.8%;农村常住居民年人均可支配收入32856元,增长9.0%。年末城乡居民储蓄余额1525.03亿元,比年初增长7.1%。

第一产业

2017年,番禺区第一产业增加值29.56亿元,同比下降0.3%。

2017年,番禺区完成农业总产值52.34亿元,比上年增长0.6%。其中,种植业产值17.28亿元,下降15.1%;渔业产值26.87亿元,增长3.2%;畜牧业产值5.05亿元,增长10.4%。

第二产业

2017年,番禺区第二产业增加值697.41亿元,增长13.1%,其中工业增加值607.73亿元,增长16.0%。

工业

2017年,番禺区工业总产值2445.29亿元,比上年增长15.1%。规模以上工业总产值2041.42亿元,增长17.3%;其中:“三资”企业工业总产值886.33亿元,增长15.5%;股份企业工业总产值1124.44亿元,增长19.4%。全年规模以上工业中,汽车制造业,通用设备制造业,电气机械和器材制造业,农副食品加工业,金属制品业五大行业完成工业总产值1496.64亿元,比上年增长30.7%,占规模以上工业总产值的73.3%。其中,汽车制造业产值782.36亿元,增长76.2%。全年规模以上民营工业企业实现产值602.89亿元,占全区规模以上工业总产值的29.5%,比上年下降0.3%。全年规模以上工业企业实现利税总额256.78亿元,比上年增长28.0%,其中,利润总额154.57亿元,增长14.6%。

建筑业

2017年,番禺区资质以上建筑业企业(不含劳务分包,下同)完成建筑业总产值89.57亿元,比上年增长6.0%。其中,建筑工程产值75.95亿元,增长5.8%;安装工程产值12.68亿元,增长7.1%。

第三产业

2017年,番禺区第三产业增加值1221.34亿元,增长5.1%。

国内贸易

2017年,番禺区社会消费品零售总额1229.35亿元,比上年增长7.6%。其中:批发零售贸易业1014.55亿元,增长7.6%;住宿和餐饮业214.80亿元,增长7.1%。在限额以上批发和零售企业中,汽车类零售额比上年增长6.6%,文化办公用品类零售额下降16.7%,家用电器和音像器材类零售额下降6.9%,日用品类零售额下降17.7%。

2017年,番禺区商品销售总额3274.73亿元,比上年增长8.4%。其中,批发业2280.59亿元,增长10.8%;零售业994.14亿元,增长3.3%。

对外经济

2017年,番禺区外贸进出口总值1274.62亿元,比上年增长6.0%。其中,出口总值771.16亿元,增长6.9%;进口总值503.46亿元,增长4.6%。新批三资企业项目为219个,增长34.4%;合同利用外资4.72亿美元,增长38.1%;实际利用外资3.13亿美元,下降21.4%。

营利性服务业

2017年,番禺区规模以上营利性服务业营业收入438.04亿元,比上年增长31.1%。其中,软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,居民服务、修理和其他服务业以及文化体育娱乐业等规模以上营利性行业实现营业收入294.47亿元,增长41.5%。

房地产业

2017年,番禺区房屋施工面积1556.80万平方米,比上年增长5.3%;房屋竣工面积707.00万平方米,增长145.9%。

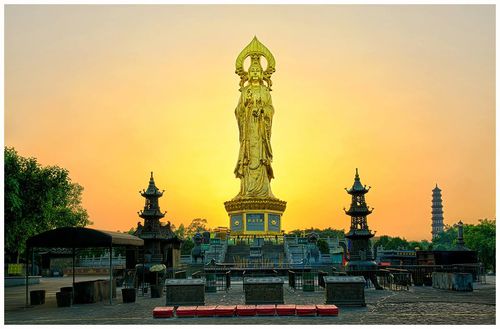

旅游业

2017年,番禺区接待旅游总人数4037.03万人次,比上年增长7.5%;旅游总收入458.05亿元,增长13.2%。

金融业

截至2017年末,番禺区金融机构人民币存款余额2482.44亿元,比年初增长9.8%;金融机构人民币贷款余额1614.40亿元,比年初增长8.2%。

截至2017年末,番禺区共有上市企业17家,比上年末增长21.4%,总市值超1592亿元,通过IPO与定增累计融资额近180.0亿元。“新三板”挂牌企业57家,增长29.5%,累计直接融资额近12.2亿元。广州股权交易中心挂牌企业350家,增长37.3%。

截至2017年末,番禺区投资基金157家,比上年末增长4.4倍,注册资本99.81亿元,预计规模543.27亿元。其中,万博基金小镇注册落户基金管理企业76家,投资基金企业69家。

邮政电信

2017年,番禺区邮政业务收入1.51亿元,比上年增长0.3%。完成邮政函件业务量2639万件,订销报纸业务量1727万份,订销杂志业务量78万份,包件业务量1375万件,特快专递业务量9万件。

2017年,番禺区电信业务收入25.72亿元,比上年增长6.31%。移动电话用户257.24万户,增长7.78%;互联网宽带用户10.36万户,增长64.4%。

交通运输编辑

综述

番禺区交通便利,境内有华南地区最大的高铁客运枢纽广州南站,广深港高速铁路香港段于2018年9月23日正式通车运营,广州南站到香港西九龙站仅需48分钟。国家一类口岸莲花山港拥有每日往返香港国际机场的航线,乘坐飞翼船仅需90分钟便可抵达香港。番禺区内分布广州地铁2号线、3号线、4号线、7号线和“六纵六横”高快速路网。

六纵:东新高速、新光快速、番禺大道、南沙港快速、京港澳高速、东部干线。六横:南大干线、兴业大道、广明高速(金山大道)、莲花大道、亚运大道、沙湾干线。

依托高铁、城际轨道、地铁、高快速路等综合交通路网,番禺成为珠三角“1小时都市生活圈”的中心,30分钟可达广州白云国际机场,45分钟可达粤港澳大湾区所有城市,10小时内可达国内主要城市。

数据

截至2017年末,番禺区机动车拥有量251658辆。年末公路通车里程1093公里,其中:高速公路89公里,一、二、三、四级公路分别为159公里、165公里、356公里、217公里。年末公路桥梁186座,其中:大型及以上桥梁75座。

2017年,番禺区货物运输总量0.35亿吨,比上年增长18.7%;货物运输周转量16.57亿吨公里,增长13.4%。客运量2.93亿人次,下降2.7%;旅客运输周转量32.95亿人公里,增长8.7%。港口货物吞吐量546万吨,下降2.2%。

社会事业

教育事业

截至2017年末,番禺区共有幼儿园318所,在园幼儿8.54万人。普通小学132所,在校学生13.89万人,毕业生1.90万人。普通中学67所,在校学生7.14万人,毕业生2.26万人。各类中等职业教育学校3所,在校学生0.85万人。全区有广州市义务教育标准化学校194所,其中:公办学校155所,民办学校39所。全区报名普通高考人数10077人;录取总人数9394人,录取率达93.22%,其中:本科生5355人,专科生4039人。

科学技术

2017年,番禺区开发重点科技项目16项,全年共鉴定科技成果6项,推广及应用科技成果18项;全区专利申请量17121件,比上年增长39.2%;专利授权量11205件,增长29.1%,其中:发明专利授权量1162件,增长44.5%。

截至2017年末,番禺区已取得专业技术职称人数72137人,其中:高级职称3987人,中级职称21704人,初级职称46446人。

文化体育

截至2017年末,番禺区有文化馆1间,电台、电视台1座,博物馆2个;公共图书馆1间,藏书102.57万册。全区有镇街级以上文化广场21个,总面积33.27万平方米;有镇街文化站16个,其中省特级文化站15个,省一级文化站1个。

2017年,番禺区举办龙舟赛、武术、篮球、羽毛球、乒乓球、轮滑、健身气功等群众体育赛事24项次,参加人数超过11万人次。番禺籍运动员参加国际比赛获金牌3块;全国比赛获金牌30块、银牌23块、铜牌11块;省比赛获金牌56块、银牌48块、铜牌54块;市比赛获金牌180块,银牌84.5块、铜牌100块。

医疗卫生

截至2017年末,番禺区共有各类卫生医疗机构435个(含计生服务机构1个),医疗病床5828张,卫生人员11198人,其中:执业医师(含助理)4222人,注册护士4756人。

社会保障

截至2017年末,番禺区参加城镇职工养老保险人数为60.48万人,比上年增长11.2%;参加失业保险59.75万人,增长11.0%;参加工伤保险67.4万人,增长24.6%;参加生育保险56.57万人,增长13.2%;参加城镇职工医疗保险71万人,增长12.0%。参加城乡居民社会养老保险人数为9.25万人,下降1.91%,参加城乡居民医疗保险人数为50万人,城乡居民医保筹资标准提高至每人每年677元。该区6.63万名城镇企业职工离退休人员月人均养老金3471元,比上年提高155元;4.43万人享受城乡居民社会养老保险待遇。

历史文化

名称由来

今广州市古时称为“番禺”。古番禺县始置于秦始皇三十三年(前214年),是广东四大古县之首,南海郡治。自三国孙吴黄武五年(226年)分交州置广州,才改称“广州”,治所仍为番禺。

“番禺”之得名,历来说法不一。主要有三:

一是“二山”说。《后汉书·地理志》、唐《元和郡县志》及《初学记》等,均认为县治有番山、禺山,因以为名。明朝黄佐《广东通志》载:“番禺县治东南一里曰番山,其山多木棉,其下为泮宫;自南联属而北一里曰禺山,其上多松柏。”又黄佐《番禺二山记》云:“二山相连如城,南汉时刘凿平。”番禺因二山而得名之说,相沿已久。

二是“一山”说,即番山之隅说。郦道元《水经注》载:“今入城东南偏,有水坑陵,城倚其上,闻此县人名之为番山;县名番禺,谓番山之禺也。”禺,即隅,指附近的地方。

三是“蛮夷之地”说。1953年在广州西村石头岗一号西汉前期墓中出土有烙印“蕃禺”二字的漆盒,1983年在广州象岗南越王墓出土有铸上“蕃禺”二字的汉式铜鼎。考古学家麦英豪在《广州城始建年代考》中据出土文物认为,秦至汉初,番禺的“番”,写作“蕃”,与“藩”通。即番蛮、蛮夷之意。《周礼·秋官》云:“九州之外谓之蕃国”。禺,犹隅,指区域、边远之地。秦汉之前,番禺一带僻处一隅,中原汉人视之为边远的蛮夷之地,因以为名。

以上三说,未有定论。历代省志、府志、县志,多持“二山”说。中国不少地方有因山川而命地名的惯例,多数人相承古说,认为番禺是因番山、禺山而得名。

文物古迹

截至2017年末,番禺区有3个国家级重点文物保护单位,4个省级文物保护单位,37个市级文物保护单位,19个区级文物保护单位。

文化艺术

综述

番禺是岭南文化的重要发祥地之一,民间艺术多姿多彩,有著名的广东音乐和风格独特的鳌鱼舞、飘色、乞巧等,其中沙湾(飘色、广东音乐)、大龙沙涌(鳌鱼舞)被国家文化部命名为“中国民间艺术之乡”;沙湾沙坑村、化龙、钟村、石楼、南村先后被中国民间文艺家协会命名为“中国龙狮之乡”、“中国飘色文化之乡”、“中国龙狮文化之乡”、“中国龙舟文化之乡”、“中国岭南文化艺术之乡”。

广东音乐

粤剧、广东音乐与岭南画派被称为“岭南三秀”。广东音乐作为第一批国家级非物质文化遗产名录,更是岭南文化的杰出代表。番禺沙湾正是广东音乐的发祥地,2008年国家文化部授予沙湾镇“中国民间艺术(广东音乐)之乡”的称号。《赛龙夺锦》、《雨打芭蕉》、《饿马摇铃》等名作就出自土生土长的“何氏三杰”之手。番禺区仍完整保留了三稔厅、何少霞故居、惠岩祠等重要的广东音乐遗址。活跃在沙湾等地的“私伙局”活动更体现了广东音乐文化的传承。

岭南画派

番禺南村员岗村人高剑父、高奇峰早年东渡日本留学,潜心研究日本及欧洲绘画,将中、西、东洋画法融为一体,善用色彩或水墨渲染,风格独特,与同为番禺人的陈树人先生成为岭南画派的主要创始人。

岭南画派是20世纪主宰中国画坛的三大派系之一,与京津派、海派鼎足而立。岭南画派创始人“二高一陈”曾师从“二居”(居巢、居廉),主张“折衷中外,融合古今”,吸取古今中外的绘画艺术之长以改造传统国画,自成一格。当代岭南画派的主要代表之一赵少昂即为番禺人。

番禺飘色

飘色是人物造型艺术。自唐、宋戏曲说书流行以后,民间便逐渐创造了另一种艺术形式——大人或小孩打扮成戏曲、说书中的人物游行,俗称“赛色”,或称“彩色”,之后发展为在马上妆扮人物的称“马色”,在水上妆扮人物的称“水色”,在台面上妆扮凌空而起的人物的则称为“飘色”。

番禺飘色活动主要在沙湾、南村员岗、化龙潭山等地,员岗飘色从江西传入,沙湾飘色学自员岗,潭山飘色则从福建蒲田传入。其中,沙湾、员岗等飘色是日色,紫坭的却是夜色,与佛山秋色一样在晚间游行。在每年春夜游行,所以叫“春色”。大石“夜色”当年颇有名气,“马色”则流行于新造、南村、化龙、石楼、沙头一带,各乡“神诞”出会均有马色助庆。番禺沙湾、南村和化龙谭山村三地的飘色更分别三次获中国民间艺术最高奖“山花奖”。

民间舞蹈

番禺民间喜庆活动舞龙狮相当普遍,遇有农历新年和重要的乡会巡游(如钟村康公出会、沙湾三月三北帝诞、迎神赛会、市桥十乡会等)的日子,更是各方乡村的龙狮、凤舞、鳌鱼舞交替出场。大龙沙涌“鳌鱼舞”是一带村民喜闻乐见的民间舞蹈,已有600多年的历史。

端午龙舟

番禺是水乡,河网众多,端午龙舟在番禺民间经久不衰,在番禺每年端午节期间各地均有组织赛龙、拜祭和走亲访友活动,并约俗形成三大龙船会,每年各乡按约定从农历五月初一起,轮流聚集比赛,吃“龙船饭”,场面热闹。

七夕乞巧

乞巧源于久远的“拜七夕”(农历七月七)传说,经演化为“摆七夕”,又称“七夕贡案”。传统农村妇女用手工制作的人偶塑像,配以精巧细致的服饰,内容以传统民间故事为题材,主题鲜明,如穆桂英挂帅、六国大封相、鹊桥会等。每逢七夕前后,在番禺石碁镇凌边村和化龙镇谭山村一带有很浓郁的传统。2011年化龙镇谭山村更凭一组“七月七日长生殿”题材的大型乞巧贡案,获得中国民间艺术最高奖“山花奖”。

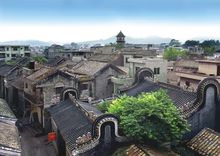

砖雕灰塑

番禺历有2000多座具岭南建筑风格的祠堂,保存较为完整的有368间,遍布于城乡村落,其中沙湾留耕堂、南村光大堂和石楼善世堂是闻名中外。番禺祠堂建筑广泛采用木雕、砖雕、石雕、陶塑、泥塑、灰塑和彩绘画等,别具岭南特色。

广彩广绣

广彩是广府地区釉上彩瓷艺术的简称,以构图紧密、色彩浓艳、金碧辉煌为特色,又叫广州织金彩瓷,始于明代的广州三彩,到清代发展为五彩,已有300多年历史。

广绣在番禺历史悠久,番禺新造是广绣的发祥地之一,主要包括番禺新造(包括大学城小谷围)、南村一带。

美食

番禺美食文化源远流长,是粤菜的发源地之一,素有“食在广州、味在番禺”的说法。